観音堂 (有形文化財 建造物)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

宝積院のいわれによると、百合若大臣に忠義をつくし亡くなった愛鷹の緑丸を弔うために建てられる。

現在の観音堂は宝暦六年(一七五六)に新しく建てられ、安政六年(一八五九)に改修された。

二王門 (有形文化財 建造物)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

宝積院の由来によると、百合若大臣に忠義をつくし亡くなった愛鷹の緑丸を弔うために建てられる。

現在の二王門は宝暦六年(一七五六)に新しく建てられ、安政六年(一八五九)九月に改修された。

門の左右には同じく町指定文化財の二王尊が安置されている。

大野家表門 (有形文化財 建造物)

- 管理者 個人

- 所在地 聖籠町諏訪山

威風堂々とした諏訪山大野家の表門は、かつては水原代官所(阿賀野市外城町)の門。

水原代官所が明治初年に廃止された後、胎内市村松浜の平野家の所有となったが、その後明治中頃に大野家へ渡り、表門として移築された。

正面に大扉があり、左右に小扉、両袖には門番の控え所がある。

(注意)一般公開はしておりません

絆己楼 (有形文化財 建造物)

- 管理者 個人

- 所在地 聖籠町諏訪山

絆己楼とは、諏訪山にある大野家の私塾「学古堂」の塾舎の名前。後に塾の名称として用いられるようになった。嘉永六年(一八五三)に、社講(集落の教師)で名主でもあった大野敬吉(耻堂)により建てられる。

この絆己楼からは『北越詩話』の著者である阪口仁一郎や長野県庶務教育課長を務めた柳川勝など優れた人材が数多く輩出され、後に教育・医学・政治・商業など様々な分野で活躍した。

(注意)一般公開はしておりません

十一面観世音菩薩 (有形文化財 彫刻)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

宝積院の本尊で秘仏。古くから聖籠の観音様として親しまれている。 なお、宝積院は越後三十三観音札所の二十九番目、蒲原三十三観音札所の二十七番目の観音札所巡礼地でもある。

天平九年(七三七)、高僧の泰澄大徳がこの地に来て、百合若と緑丸を弔うために彫刻したと伝えられる。秘仏なので普段は見ることができない。

十年に一度のご開帳の時だけ拝むことができる。

次に拝めるのは2029年8月。

二王尊 (有形文化財 彫刻)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

天平九年(七三七)、高僧の泰澄大徳がこの地に来て、百合若と緑丸を弔うために彫刻したと伝えられる。

同じく町指定文化財の二王門の左右に二神一対で安置されている。

その怒りの形相で寺院内に外敵が入りこむことを防ぐ守護神。

向かって右側には開口した阿形(あぎょう)像、左側には口を結んだ吽形(うんぎょう)像が安置される。

宝篋印塔 (有形文化財 工芸品)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温が写経した五部秘経(町指定文化財)を納めるために造られた。

高さ約一八〇センチメートルで木造の金箔押。

精巧に細工され、今でも金色に輝く。

宝篋印塔とは、仏塔の一種。

宝剣 (有形文化財 工芸品)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温の作られたもの。

刀身の茎(なかご-刀の付け根)に「溝口出雲守源直温」と銘が刻まれている。

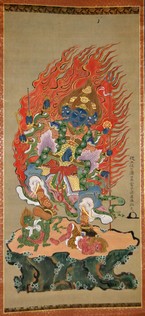

大元帥 (有形文化財 絵画)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温が描いた掛け軸。

大元帥は国土を護り敵や悪霊の降伏に絶大な功徳を発揮するといわれている仏教の仏様。

大日如来 (有形文化財 絵画)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温が宝暦十一年(一七六一)に退位し、その四年後の明和二年(一七六五)二月に描いたもの。

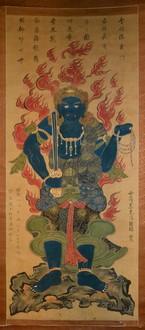

青不動 (有形文化財 絵画)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温によって描かれた不動明王。

全身が青色で彩色されていることから青不動と呼ばれる。

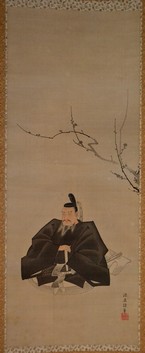

天神の図 (有形文化財 絵画)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩十代藩主溝口直諒によって描かれた天神(菅原道真)の図。

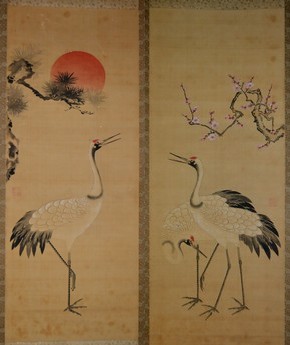

鶴の図 (有形文化財 絵画)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温の描いたもの。

二幅あり、一つは鶴一羽と太陽と老松、一つは鶴二羽と梅が描かれている。

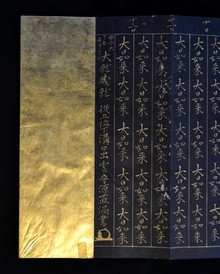

五部秘経 (有形文化財 書跡)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

新発田藩七代藩主溝口直温が写し書いたもの。

宝積院は真言宗で、真言宗では五つの大切な経典を五部秘教と呼び根本経典としている。

これを宝篋印塔に納め宝積院に寄進したもの。

一六冊残っている。

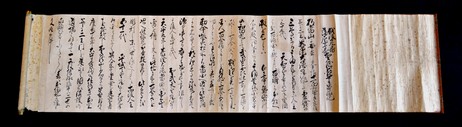

観世音縁起 (有形文化財 書跡)

- 管理者 聖籠山宝積院観音寺

- 所在地 聖籠町諏訪山

観音寺(宝積院)のいわれ(縁起)を新発田藩七代藩主溝口直温が写し書いて寄進したもの。

百合若大臣と緑丸の話から十一面観世音菩薩と二王尊の由来、そして「聖籠」の名の由来が書かれている。

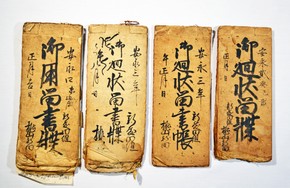

安達家文書 (有形文化財 古文書)

管理者 聖籠町教育委員会

新発田藩新発田組の桃山新田名主、安達家に伝わる古文書。江戸時代の貞享年間(一六八四~一六八八年)から明治二〇年代位までの史料。

数量は約六千点と膨大で、和紙に墨書きされ手紙状や冊子状になっているものが大半。

安達家文書は江戸時代から明治時代にかけて聖籠町域の行政支配の様子、村内の慣習、個人の家の様子までわかる一級資料。

聖籠町域のみならず新発田藩域内での研究の大切な基本資料でもある。

蓮潟神楽 (無形民俗文化財 民俗芸能)

- 管理者 蓮潟神楽保存会

- 所在地 聖籠町蓮潟

蓮潟に伝わる神楽。

言い伝えによると、今から約三百年前の享保年間、中蒲原郡方面(現在の五泉市付近)から来た人によって伝えられたものと言われている。

無病息災、五穀豊穣、家内安全を祈願する。

亀塚練馬 (無形民俗文化財 民俗芸能)

- 管理者 亀塚集落

- 所在地 聖籠町亀塚

亀塚練馬は毎年一月下旬に行われる亀塚集落恒例の一大行事。

練馬とは稲藁で作る大注連縄(おおしめなわ)。

練馬の長さは三・三メートル、重さは三百キログラムある。

これを集落内の若者(数え一九歳)が肩にかつぎ、集落内を練り歩き、諏訪神社の鳥居に奉納する。

今から約三百年前火災が度々発生したことから、無病息災、五穀豊穣を祈る行事として練馬が始められたと伝えられ、それ以後絶えることなく行われている。

日枝神社境内地 (記念物 史跡)

- 管理者 日枝神社

- 所在地 聖籠町次第浜字香々沢1558-2

山王様とも呼ばれる。神社の創立は由来によると何千年も前だが、永正年間(室町時代一五〇四~一五二〇)と天正一〇年(一五八九)の戦乱により焼け、大正一二年にも火災により焼失し、いにしえの様子を伝えるものは残っていない。

源義家や上杉謙信、新発田藩主のいわれが伝わっている。

なお、日枝神社周辺の林はアベマキというクヌギに似たドングリのなる木が多くあり、県内で最も規模が大きくまとまり学術的に非常に貴重な林であることから、新潟県の緑地環境保全地域に指定されている。

旧市川神社境内地 (記念物 史跡)

- 管理者 聖籠町

- 所在地 聖籠町位守町160-18

現在は、工場などの立ち並ぶ位守町の一角の、池に囲まれた小さな丘のある公園。

かつて、この位守山と呼ばれる丘の上には亀塚浜の市川神社があったが、昭和五十年代の新潟東港開発計画に伴い、神社は亀塚集落と共に移転した。

言い伝えによると古い時代に造られ、神や人をまつるために土を盛った塚であるとの説もあるが、定かではない。

根上がり松 (記念物 天然記念物)

- 管理者 聖籠町

- 所在地 聖籠町次第浜2976-6

樹齢は八百年とも言われる黒松。

その昔、新発田藩主がこの大松の見事さを褒め、庭師を遣わし手入れさせたと伝えられる。

樹高約一四メートル、胸高周囲長約三メートル。根は名前のとおり地上にふんばるように強く張り出している。

二宮家住宅 (登録有形文化財)

- 管理者 個人

- 所在地 聖籠町蓮野

二宮家は蓮潟興野の名主を務め、後に庄屋格(大庄屋に相当)に任ぜられた家柄。

幕末から明治にかけて全国でも有数の大地主となる。

所有地は広大でその範囲は阿賀野川以南にも及んだ。

二宮家住宅は国の登録有形文化財に指定されており、登録は主屋や作業場、大門、味噌蔵、米蔵、土蔵など一五件。

これらは明治初期から昭和初期にかけて建てられたもので、豪農の屋敷構えを現在によく伝えている。

(注意)特定の時期のみ一般公開

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課(聖籠町町民会館内)

新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1280番地

電話番号:0254-27-2121